Dans la même rubrique

Accueil :

- Accueil FR

- Actualités

- Manifestations scientifiques,

- Culture,

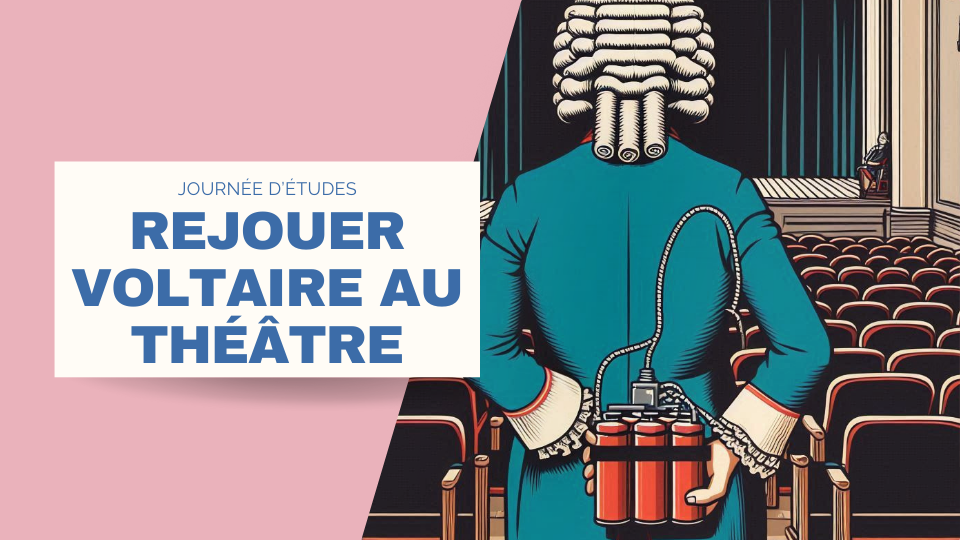

Journée d’étude | Rejouer Voltaire au théâtre - 2/2

Retrouvez Voltaire sur les planches !

Le théâtre de Voltaire, de son vivant à nos jours, bénéficie d'un intérêt contrasté. D’un large succès au relatif oubli dont il souffre aujourd’hui, son influence en tant que dramaturge ne fut jamais constante. Jugé soit trop classique, soit déjà romantique, l’histoire littéraire ne le retient pas, au contraire de Marivaux ou Beaumarchais par exemple, comme la figure majeure du théâtre du XVIIIe siècle qu’il fut pourtant. Aujourd’hui l’on se souvient surtout de ses contes philosophiques, de ses textes militants, si bien qu’il ne reste que peu de place dans les mémoires pour sa poésie dramatique. Cinquante-trois pièces font pourtant une œuvre colossale, que ne connaissent guère que les spécialistes.

À notre époque, seules quelques œuvres ont eu l’honneur d’être rejouées, telles Zaïre au théâtre du Châtelard à Genève dans la version de Hervé Loichemol il y a déjà plus de trente ans (1992), La Mort de César en 2002 par le même directeur, Nanine mise en scène par Laurent Hatat à Lille en 2014, Sémiramis dans une lecture-spectacle sous la direction de Clément Hervieu-Léger en 2016, précédant Mérope en 2019 à l’Orangerie du château de Ferney. Qu’en était-il dans le dernier quart du XVIIIe siècle ? Le théâtre de Voltaire connut en quelque sorte une deuxième vie dès 1778 puis sous la Révolution, et son importance ne diminua significativement qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle.

Or, paradoxalement, ce n’est pas sa seule carrière de dramaturge qui nous intéresse lorsque l’on s’intéresse à la postérité théâtrale de Voltaire : la scène s’est ouverte à l’œuvre entière du patriarche, y compris narrative, faisant par exemple de Candide une trame idéale pour un spectacle. Bien plus, l’écrivain Voltaire, en tant que figure publique, devient grâce à l’écriture dramatique un personnage, et s’invite non plus seulement à travers ses textes, mais physiquement sur scène, de manière posthume. Admiré ou contesté, Voltaire n’est plus seulement dramaturge après 1778 et, en tant que figure, son image fluctue : il est un grand homme sous la Révolution, un père fondateur sous la IIIe République, l’incarnation de certaines valeurs aujourd’hui.

Quel rapport le public entretient-il avec son œuvre après sa mort ? Comment les pièces et le personnage de Voltaire peuvent-ils servir des thèses idéologiques ou politiques ? Sa dramaturgie constitue-t-elle un modèle esthétique, ou un repoussoir ? A-t-elle perduré ? Comment l’évolution des pratiques scéniques et des idées invite-t-elle à réinterpréter le texte original de l'auteur ? Comment adapter le théâtre voltairien à son temps ? Ces interrogations s’inscrivent dans un contexte de regain d’intérêt de la recherche pour le théâtre voltairien : aujourd’hui, de nombreux travaux d’histoire du théâtre et de la mise en scène prennent en compte la place importante de Voltaire, dont l’œuvre fait en outre l’objet d’une édition critique collective. Alors que seulement quelques pièces étaient accessibles dans les éditions critiques de Jacques Truchet, Jean Goldzink, François-Xavier Hervoüet, un projet plus ambitieux d’édition critique du Théâtre complet de Voltaire, sous la direction de Pierre Frantz, est en cours depuis la parution du premier volume en 2019.

Le colloque « Rejouer Voltaire au théâtre » se propose donc d’enquêter, dans une deuxième journée, sur la postérité théâtrale de Voltaire. Il s’agit évidemment d’interroger la manière dont on a pu jouer à nouveau, réinterpréter l’œuvre voltairienne, mais aussi d’étudier le prolongement de ses innovations esthétiques et dramaturgiques, et enfin de relever les nouvelles significations attribuées à son œuvre et à sa personne, sur la scène. Après avoir convoqué dans une première journée des personnalités issues du monde du théâtre, telles que Hervé Loichemol ou Jean-Marie Curti, pour analyser les enjeux contemporains autour de l’adaptation dramatique et lyrique de l’œuvre voltairienne, il s’agira désormais en 2025 de s’intéresser, du point de vue de l’histoire littéraire, de l’intertextualité et de l’histoire du théâtre, à la manière dont l’œuvre, l’influence et l’image de Voltaire évoluèrent après sa mort dans la sphère dramatique.

Les communications proposées durant cette journée feront l’objet d’une publication dans les Cahiers Voltaire, en 2026.

PROGRAMME

| M A T I N |

9h15 - Accueil des participants et mots d’introduction de Loïc Dechambenoit Session 1 - La postérité immédiate du théâtre de Voltaire

|

| A P R E S - M I D I |

Session 2 - Le théâtre de Voltaire sur la scène contemporaine

|

INFOS PRATIQUES

Campus des Quais

18 rue Chevreul, Lyon 7

► Entrée libre & gratuite

Nathaly Berthillon

nathaly.berthillon@univ-lyon3.fr

Colloque / Séminaire

ThématiqueManifestations scientifiques, Culture

Informations

Salle de la Rotonde (6e étage)

18 rue Chevreul, Lyon 7

► Entrée libre & gratuite

Organisation

Loic DECHAMBENOIT, doctorant

Manifestation rattachée à notre Axe de recherche : Littérature et histoire

Retour sur la 1ère journée

En septembre 2024 s'est tenue un première journée sur l'œuvre théâtrale voltairienne. Vous pourrez y visionner le replay pour explorer la scène voltairienne !

► Jetez-y un œil !